欢迎来到开云APP——用数据洞察体育未来! [email protected] 14852654591 |

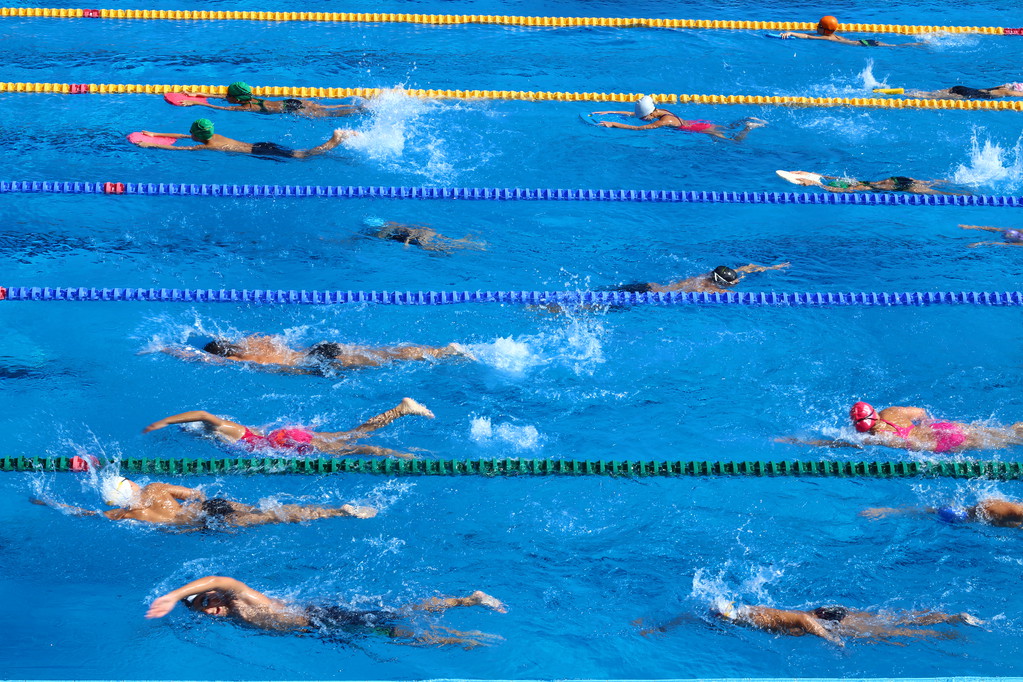

在2025年的国际游泳赛场上,自由泳一直是最受关注的项目之一,以其速度快、技巧多样、适应性强而著称。然而,许多泳友在追求长距离连续游泳时,却常常遇到“力不从心”的尴尬局面,难以持久。这不仅影响他们的比赛成绩,也限制了自由泳在公开水域长距离游泳中的应用。究竟是什么原因导致自由泳难以实现连续长距离?又该如何突破这一瓶颈?本文将从技术、节奏和耐力三个核心方面,为你揭示自由泳连续长距离的秘密。

自由泳的核心动力来自于手臂划水与打腿的配合。专业运动员在长距离比赛中,普遍采用“高肘抱水”的划水方式,强调利用肩部和髋部的协同驱动,最大化水的推进力。相反,直臂划水虽然速度快,但能量消耗大,难以支撑长时间的持续推进。打腿方面,短距离比赛常用高频率、多次数的打腿方式,快速获得动力,但体能消耗极大,限制了长距离的持续性。长距离游泳更倾向于减少打腿次数,保持身体平衡,从而降低能量消耗。技术上的差异直接影响运动员的耐力水平,合理调整划水和打腿的方式,是实现连续长距离的基础。

在长距离自由泳中,呼吸节奏的合理把控尤为重要。高效的呼吸节奏应与划水、打腿和身体转动保持高度同步,形成“节奏一致”的运动状态。比如,采用“长吸短呼”的呼吸方式,既保证氧气供应,又减少身体的浮力干扰,延长游泳的连续性。同时,呼吸的节奏还需根据比赛距离调整,长距离比赛中,缓慢而稳定的呼吸节奏能有效避免氧气供应不足带来的疲劳。专业运动员会根据自身的身体状况,找到最适合的呼吸节奏,使身体动作与呼吸节奏完美融合,从而实现“幽灵般的滑行”,在水中持续前行。

长距离自由泳的成功,离不开坚实的体力和耐力基础。通过系统的训练,运动员可以逐步提升心肺功能和肌肉耐力。训练方法包括:在原有最大游距基础上,逐步延长游泳距离,每次训练都挑战自我极限,逐渐形成长时间持续游动的能力。与此同时,合理安排训练强度,结合间歇训练和长距离训练,有助于提高身体的适应能力。除了技术调整,耐力的提升还依赖于良好的身体状态和科学的饮食管理。只有通过坚持不懈的训练,才能在比赛中实现“长距离连续游泳”的目标。

随着技术的不断进步和训练方法的多样化,越来越多的自由泳运动员开始关注如何实现长距离的连续游泳。未来,结合高科技设备的辅助训练、个性化的技术调整,将成为提升运动员耐力和效率的关键。同时,公开水域长距离游泳也逐渐普及,成为运动员展示耐力与技巧的绝佳平台。运动员们在不断突破自我极限的同时,也推动着自由泳运动的持续发展。

自由泳不仅是竞技体育中的重要项目,也在留学申请和国际教育中扮演着关键角色。许多海外高校和体育项目都高度重视运动员的综合素质,长距离游泳的能力不仅展示了运动员的耐力和技术,也体现了他们的坚持和心理素质。在申请留学时,具备出色的体育成绩和技能,能大大提升申请的竞争力,尤其是在美国、英国、澳大利亚等国家的高校中,体育特长成为加分项。此外,随着国际留学趋势的不断升温,运动员在海外的体育训练和比赛经验,也有助于提升自身的国际竞争力,为未来的学术和职业发展打下坚实基础。运动员们应充分利用自身的体育优势,结合留学准备,实现多元发展。你是否认为,体育特长在未来留学申请中的作用会越来越重要?欢迎在评论区分享你的看法!